作者 | 崔军 王浩臣

摘要

虽然商标法规定在同种商品或者类似商品上已有注册商标的,相同或者近似的商标申请将无法获准注册,但实践中却仍然存在对他人在先注册商标进行掠夺的可能性,这种可能性来源于商标注册阶段及获准注册后的使用阶段。据笔者观察,在商标注册阶段又主要发生在知名商标添附他人商标、图形商标模仿他人商标、外文商标翻译对应他人商标及《分类表》内容发生变化这四种情形,而在商标使用阶段主要基于“市场格局论”“反向混淆”以及通过第35类商标的扩张这三种方式的支持。讨论这种相对不良的追求与实现其结果的可能性更大的意义在于促进弥补之前所发生的疏漏,或至少引起相关方对该等疏漏的警惕。同时,为减少掠夺注册商标的可能性,笔者认为宜从不保护“毒树之果”限制“权利滥用”、不当然承认“商标迁移”或“商誉迁移”、开放“销售服务”商标类别注册以及明确商标注册时对近似性的审查不应考虑混淆可能性这四点出发。

商标本身因其所拥有的功能价值以及排他性效力而具备典型的财产属性,其中,适合于企业、商品或服务的商标更属稀缺资源,财产化的商标自然具备了可争夺的价值。本文旨在探讨,在我国商标注册制背景下,在相关法律、行政法规的制度框架内,是否存在某种可能,实现“掠夺”他人已注册商标的目的?但需要说明的是,本文所述“掠夺”并非将他人注册商标本身或者说在形式上据为己有,而是将目的放在对在先注册商标商标权的侵蚀、限缩乃至吞并,以实质上达到与将在先注册商标据为己有相接近的效果。

典型的商标权包括商标专用权与商标禁用权,其中范围更广的商标禁用权指示他人不得在与注册商标相同或类似的商品或服务上,使用与注册商标相同或近似的标识。在不考虑恶意抢注或驰名商标(包括未注册与注册)的前提下,既然我国法律规定了商标权的取得依先注册原则,那么是否只要优先注册了商标,就能完全达到在禁用权范围内独占或排他的效力呢?换言之,是否他人就再无可能在与先注册商标相同或类似商品或服务类别上注册或使用与在先注册商标相同或近似的商标呢?

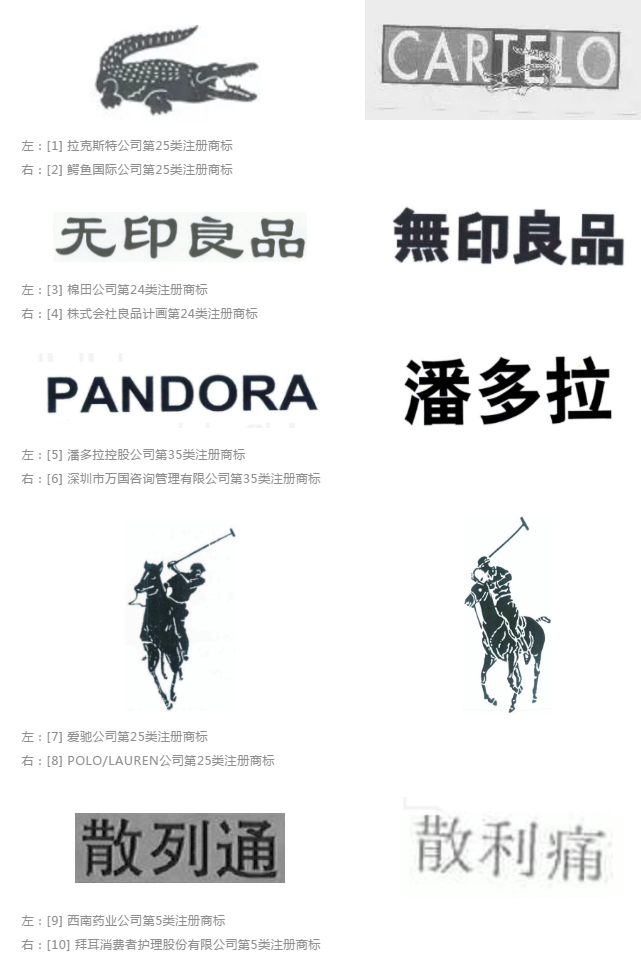

如果考虑到(以上图示)众多商标共存的事实,便可知此问题显然远不止这么简单,而且也不是不常见。

但是,商标共存不等同于商标掠夺,“商标共存所描述的情形是两个不同企业使用一个相同或近似的商标在市场上出售某种产品或服务却不致必然地干扰到各自的经营”[11]。只不过,“问题将始于因商标的使用开始发生重合而致使的商标识别功能难以发挥,彼时原本和谐共存的商标便会转而产生冲突。”[12]这种冲突在笔者看来,便已接近本文的主旨,即为商标“掠夺”的过程,而具体冲突因表现形式的不同也就产生了掠夺商标的多种可能性。

一、关于商标“掠夺”

进一步阐明本文所述商标“掠夺”的内涵,将有助于归纳出“掠夺”具体可能的形式。注册商标的掠夺,顾名思义,掠夺的一方(以下或简称“己方”)针对的对象应为他方已注册商标,同时也意味着该掠夺的一方对目标商标并不享有可受我国法律保护的在先权利(否则便仅是对自身合法在先权利的行使而不涉及所谓掠夺),此其一;其二,“掠夺”在效果上应以最终可得法律保护为前提,具体而言,一方面需使己方可实质性地行使目标商标的部分商标权利,另一方面又要同时侵蚀、限缩甚至湮没他方在先的商标权,此为掠夺效果这枚硬币的两面;其三,“掠夺”在行为上应体现为积极主动地实施,毋庸讳言,最重要的就是对商标的使用,只是这种使用还有待后文的细化。

上述第一点虽无需赘言,但结合第二点,将限定本文所主要描述的商标“掠夺”情形为两个于“相同或类似”商品或服务上先后注册的“相同或近似”的注册商标共存并发生冲突的场景,这一情形表面上看虽并不符合商标法有关规定,但实践中却因行政及司法认定标准的不同或因客观情况的变化所导致的认定标准的变化而屡有发生。上述第三点则在两注册商标的共存场景下进一步解释了该等“冲突”或“掠夺效果”的成因。商标的生命在于使用,注册商标也会因使用方式或程度的不同导致各自商标权范围产生动态的变化,当原本的均衡被打破,在先注册商标的商标权必然因在后的注册商标商标权的扩张而发生减损。

到此,本文的脉络已基本可以清晰的归纳,即注册商标掠夺的可能性主要源于以下两个方面:第一是商标注册的可能,第二是商标权因使用而扩张的可能。但值得一提的是,既然本文讨论“可能性”,即意味着更多情形表明“掠夺”注册商标实际上并不太可能,且高价值注册商标被掠夺所能产生的高收益本身也暗示了其背后的高风险。

二、关于商标注册

商标权的稳定性始于注册,取得合法有效的注册也同样是掠夺注册商标的前提性要件,但同时也应当清楚,即便商标核准注册,仍有可能在一定期限内[13]因行政程序及司法程序而最终被宣告无效。

我国《商标法》虽明确规定在同一种商品或者类似商品上已有注册商标的,以相同或者近似的商标申请注册的将被驳回并不予公告,但不尽明确的(或者说客观上无法完全明确的)是国家知识产权局及法院对商标的“近似“或是对类别“类似”的判断。

最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第15条规定:“《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考”,但上述《分类表》本身也会随着国际上认识的更新而不断完善或修订,这也造成了原本在注册时本不被涵盖的商品或服务范围在后续却可能被涵盖(本文中主要指第35类服务商标)。

具体而言,笔者观察到实践中至少存在以下四种情形会对商标是否近似或者商品或服务类别是否类似的判断造成较为明显的干扰,从而使得在相同或类似的商品或服务上注册近似的商标成为可能:

1. 知名商标添附他人商标

如掠夺方自己的商标具有较高知名度并在该商标的基础上添附他人商标后重新申请注册,这种完整包含了他人注册商标的新商标变得有可能取得注册。

如国家工商行政管理总局商标局曾在多份商标异议案件中[14]依据好医生药业集团有限公司(以下简称“好医生公司”)在先的引证商标“好医生”(主要为第5类人用药商品驰名商标)对“好医生蓝精灵”、“好医生佳能达”、“好医生千秋雪”、“人人好医生RD”等商标决定不予注册。其理由主要包括上述被决定不予注册的商标完整包含了好医生公司的商标,并未形成明显有别的新含义,易使相关公众产生混淆。

但几乎相同的情形,中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“平安公司”)在第44类(医药咨询等)的“平安好医生”商标却获准注册,并且商标评审委员会在好医生公司与平安公司的商标无效案件中还认为“好医生”为汉语既有词汇,独创性较弱,“平安好医生”商标与好医生公司的“好医生”商标在构成要素、呼叫、含义及整体外观上存在区别,并维持了“平安好医生”商标的注册。[15]

另一个类似的例子是,四川野马汽车股份有限公司(以下简称“四川野马公司”)与福特汽车公司间的商标无效宣告案件中[16],四川野马公司拥有在先的“野马及图”及“野马汽车”商标(第12类汽车等商品),而福特汽车公司在后申请注册“福特野马”商标(第12类汽车等商品)。商标评审委员会裁定认为:争议商标文字“福特野马”中的“福特”商标经过福特汽车公司长期使用和大量宣传,在汽车等商品上有较高知名度。争议商标与四川野马公司的商标在文字构成、显著认读部分、整体视觉效果等方面尚存在一定差异。在案证据不能证明会导致相关公众混淆。对“福特野马”商标予以了维持。

通常情况下,当他人在先的文字商标知名度或显著性较强时,在后申请的商标若完整包含了该文字商标的,就应当被认定为近似商标而不予注册。因为显而易见,完整包含了他人注册商标的标识在商标性使用时,他人注册商标的显著特征也被保留并突出使用,这种使用必然具备破坏他人注册商标识别功能的效果或可能,若所属类别相同或类似且有混淆可能性的则应被认定为商标侵权。况且,对近似商标注册申请的驳回,《商标法》第三十条本就不以产生混淆可能性为要件。此外,原国家工商总局商标局、商标评审委员会在2017年1月发布的《商标审查及审理标准》第三部分——商标相同、近似的审查第四.16条中也规定了“商标完整地包含他人在先具有一定知名度或者显著性较强的文字商标,易使相关公众认为属于系列商标而对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标”。前述的两个例子中不论是“好医生”商标还是“野马”均具备一定知名度和显著性,尤其是“好医生”商标还在2010年被原国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为驰名商标,这两个商标被他人在后申请注册的商标完整包含时,在后申请注册的商标本应被驳回,但事实是“平安好医生”和“福特野马”均获准了注册并在无效宣告行政程序中被予以维持。笔者认为,造成这种偏差的较大干扰因素就是“平安”及“福特”商标原本所各自具有的极高知名度,行政程序中因“平安”及“福特”商标的知名度推定了争议商标“平安好医生”及“福特野马”亦具有能够与“好医生”及“野马”商标相区分的显著性,而使得知名商标添附他人商标获准注册成为可能。其他还值得一提的是,在商标的行政审查和审理程序中,直到今天,可能仍在沿用2013年商标法修订前的“混淆性近似”判断标准来认定商标近似,而没有在多因素检索法中有效剔除“混淆可能性”的要件(这其中一部分原因是由于相关诉争商标注册在2013年以前,因而实体问题仍适用2001年《商标法》),导致即便两商标标志在文字的字形、读音、含义等方面相似,仍有可能因被认定不具有“混淆可能性”从而不构成“近似”。

2.图形商标模仿他人商标

由于图形商标近似的判断相比文字商标更为主观,根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款就图形商标近似有关的规定是“图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似”,就此而言,对于“构图”或“整体结构”实质上是缺乏比对标准的。尤其是线条或形状相对复杂的图形[17],在何种范围内的模仿会被认定为“近似”,又在超过何种范围的修改就不再构成“近似”,这近乎变成了一个只能看破而无法说破的问题,或者可以类比于著作权侵权中对实质性相似的判断。

如在波罗/劳伦有限公司(The Polo/Lauren Company, L.P.,以下简称“Polo公司”)与广州爱驰皮件有限公司(以下简称“爱驰公司”)的第25类(服装等)“马球骑手”图形商标纠纷中,商标评审委员会裁定认定爱驰公司的商标与Polo公司的商标“在整体外观、设计风格等方面区别明显,未构成近似商标,共同使用在服装等商品上,一般不会导致相关公众混淆,未构成近似商标”。[18]

Polo公司提出:两商标图形在球杆末端位置、骑手头部位置、腰部分割线位置、马腹位置、马蹄位置、球杆倾角、马身倾角、图形宽度、细节勾勒等方面基本相同,两个图形中人、马、球杆三者的相对位置、构图比例、角度与轮廓基本一致;整体造型与轮廓高度近似、设计要素相同,因而整体视觉效果高度相近,相关公众施以一般注意力难以进行区分。并且爱驰公司的商标中骑手持杆击打马球的姿势明显有悖于运动规律与生活常识(马球运动规则要求选手必须右手持杆),因此是对Polo公司商标图像的拙劣改动和模仿。[19]

对此笔者虽无法给出该两“马球骑手”商标是否构成近似的结论,至少笔者认为Polo公司对于”构图”及”整体结构”确实已经给出了较为完整的比对。但截至目前,北京知识产权法院就该案作出的一审判决继续维持了爱驰公司商标的注册,驳回了Polo公司的诉讼请求。

3.外文商标翻译对应他人商标

他人在先已注册中文商标,那么对于该中文商标的外文翻译(甚至拼音)是否能够在同一类别下再获得注册呢?根据《商标审查及审理标准》第三部分——商标相同、近似的审查中第四.6条明确说明“商标文字构成、读音不同,但含义相同或近似,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标”,并且原国家工商总局商标评审委员会给出的应判定为近似商标的明确示例中包括“CROWN”与“皇冠”、“Onetwothree”与“123”等。此外,在四川野马公司与福特汽车公司的商标无效宣告案件中,商评委也同样认可了福特汽车公司早期注册的“FORDMUSTANG”英文商标可译为“福特野马”,与争议商标文字含义相同。该案件中存在的一个问题是“福特野马”又确实完整涵盖了四川野马公司的“野马及图”注册商标的显著认读部分“野马”。因而除了上文已提到的“知名商标”产生的影响外,外文翻译上的对应也确实对该案产生了一定程度影响。尤其是在考虑到“FORDMUSTANG”商标申请时间也晚于四川野马公司的“野马及图”商标,我们也可以在一定程度上得出外文商标翻译对应他人商标仍有可能获准注册的结论。

如果说前面的例子仍不够直观的话,可以看到截至目前在第35类上同时存在有深圳市万国咨询管理有限公司的“潘多拉”中文注册商标(该商标申请于2004年4月7日)及潘多拉控股公司(PANDORA HOLDING APS)的“PANDORA”英文商标(该商标申请于2009年7月9日),同样印证了这种采取外文商标翻译对应他人注册商标的可能性。

4.《分类表》内容发生变化

《类似商品和服务区分表》是商标局基于世界知识产权组织提供的《尼斯分类表》而制定的,目前《尼斯分类表》已修订至第十一版。以第35类商标为例,在2007年1月1日以前我国施行的是《类似商品和服务区分表(基于尼斯分类第八版)》(以下简称“区分表”)。第八版区分表对第35类商标的注释中规定:“本类……尤其不包括:其主要职能是销售商品的企业,即商业企业的活动。”因此,该规定实际上排除了第35类商标对商品零售企业的适用。此外,国家工商管理总局商标局还在2004年8月13日《关于国际分类第35类是否包括商场、超市服务问题的批复》(商标申字[2004]第171号)中明确答复四川省工商行政管理局:“第35类的商标服务项目不包括‘商品的批发、零售’,商场、超市的服务不属于该类的内容”。 [20]

然而情况在2007年1月1日后我国正式启用《类似商品和服务区分表(基于尼斯分类第九版)》后发生了变化,第九版区分表中删去了第八版所规定“尤其不包括:其主要职能是销售商品的企业,即商业企业的活动”的内容。而且加入了“本类尤其包括:为他人将各种商品(运输除外)归类,以便顾客浏览和购买;这种服务可由零售商店、 批发商店、自动售货机、邮购目录或借助电子媒介提供,例如通过网站或电视购物节目”的注释。之后虽仍有相反案例,但司法实践与行政实践中已多将“销售服务”纳入到第35类“替他人推销”的服务类别,如广东高院的“好又多”案、浙江宁波中院的“开心人大药房”案、湖南高院“友阿”商标案、广州知识产权法院“TaSTe”商标案、四川广元中院的“大润发”商标案以及福建泉州中院“百果园”案等众多案例。除法院判决外,笔者注意到,商标局也在一系列商标管理案件认定并公布的驰名商标文件中将注册在第35类的“替他人推销”但实际知名度产生于商品销售活动的多件商标认定为驰名商标,如“苏宁电器”“潘家园旧货市场及图”“华致”“明发商业广场”“银座”“老百姓”等。同时,商标局也在商标异议案件中将“红星美凯龙及图”“盈众”等注册在第35类的“替他人推销”但实际知名度产生于商品销售活动的多件商标认定为驰名商标。

因此,原本明确被排除在第35类“替他人推销”服务之外的商场、超市等零售商的销售服务,现在又变得被广为认可。如广东省高院在“好又多”案件中的意见认为的那样:“由于实际经营中大多数零售商家在第35类替他人推销类别上申请注册商标并将该商标实际上用于商场、超市服务范围之内,事实上已经将商场、超市与第35类“替他人推销”服务项目视为同类服务;而且商家们的这种实际使用行为,也明确地向相关公众传达了同样的信息,久而久之,也足以使相关公众认为该商标核定使用的范围就是商场、超市。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第12条规定,应当认定商场、超市与第35类中替他人推销服务类别属于同类服务。”

但由此产生出了一个问题,即如果商场和超市等零售商以与其他商品类别相同或近似的第35类服务商标销售相应商品类别的商品,那么该销售行为是否构成对该商品类别注册商标商标权的侵犯?换言之,如果认定为是对第35类服务商标的使用,是否实质上就等同于认可了在商品和服务相近似的类别上注册有相同或近似的商标?关于此问题,司法实践中有一些不统一的答案,具体将在本文第三部分有所涉及,此处不再进一步展开,同时也是因为这个问题的出现本身就已经说明了由于《分类表》内容发生变化会影响到商标类别是否近似的判断,从而增加了注册商标掠夺的一种可能。

三、关于商标权因使用而扩张

对于商标而言,其指示功能与商誉才是商标保护的最终正当性来源,……商誉的形成、商标知识功能的产生,无关乎注册与否,而在于商标在商业中的实际使用。[21]商标不论是在授权确权还是在维权保护阶段,都呈现出极强的对“实际使用”的保护倾向。首先,在授权确权时,对于尚未大量投入使用的商标,在审查判断授权确权条件及处理与在先商业标志冲突上,标准将被从严掌握;而对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的商标,便要权衡既成市场秩序的影响,[22]并且对于该商标不能轻率地予以撤销。[23]其次,在维权保护时,如商标权人无实际使用意图而仅将注册商标作为索赔工具,可以不予赔偿;未实际投入使用的,可以不根据侵权人获利确定赔偿;[24]连续三年停止使用的,可以不要求侵权人承担赔偿责任。[25]商标因实际使用而获得更强保护的同时便也意味着商标权因使用而获得的实际扩张,当这种扩张发生于在后合法取得注册的商标上时,他方在先的商标权则必然受到减损。

对于在后注册商标因使用而更稳定并可自他方在先注册商标处“瓜分”一定领域的合法性主要来源于关于“维持已经形成的市场秩序”的一系列司法裁判观点以及相应观点在司法政策文件中的成文化,也有学者将其称为“市场格局论”。 [26]而对于在后注册商标因使用而甚至可能湮灭他方在先注册商标则可以进一步通过“反向混淆”的观点加以解释。

本部分的最后,笔者还将举例并探讨一种相对特殊的商标使用扩张形式,就是通过对第35类包含“替他人推销”服务范围注册商标的使用“替代”相应商品类别注册商标。

1. “市场格局论”

所谓“市场格局论”主要指2009年4月21日最高人民法院印发的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第9条、2010年4月20日颁布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条以及2011年12月16日出台的《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第19条中有关意见。这三份司法文件要求人民法院在处理商标争议案件时,要“正确处理保护商标权与维持市场秩序的关系”,“注重维护已经形成和稳定了的市场秩序”,“尊重已经客观形成的市场格局”。

之后,司法实践中有关判决的法院认为部分便屡有类似的阐述,如在Polo公司与爱驰公司的“马球骑手”案中,北京知识产权法院认为“鉴于诉争商标自申请注册后已经过了广泛大量的使用,形成了一定的市场知名度,……因此相关公众在遇到此类图形商标时往往会施以更高的注意力,即便诉争商标与引证商标具有一定程度的近似性,亦尚可被相关公众所区分。”[27]比如平安公司诉好医生公司侵害商标权纠纷案中[28],被告好医生公司虽举证证明在平安公司申请注册其请求保护的“平安好医生”商标之前,好医生公司便已深耕医药医疗行业三十余年并且其“好医生”商标已为在先注册的驰名商标,但法院仍旧认为平安公司“推出‘平安好医生’APP后引起社会广泛关注,屡屡成为权威媒体报道的对象,并逐渐发展成为互联网医疗行业的头部企业,被告作为行业的后来者,应恪守诚实信用原则,主动履行避让义务,避免消费者产生混淆误认。”再比如“鳄鱼”案中[29],最高人民法院认为“无论是从双方当事人的相关认同和共识还是从相关国际市场实际看,双方诉争标识在亚洲部分国家和地区已经不致于产生市场混淆而可以共存,这足以表明诉争商标在构成要素上的近似性并不必然构成混淆性近似,并不必然导致其不能共存。……从诉争标识在中国市场的共存和使用情况看,两者在中国市场内已拥有各自的相关公众,在市场上均已形成客观的划分,已成为可区别的标识。”

因知识产权法律制度是一种公共政策的产物,[30]笔者并不反对在商标领域将权衡保护已经形成的市场格局及市场秩序,作为对“是否容易导致混淆”判断的一个检索因素,“逻辑演绎式的法律适用显得明显理想化、教条化甚至严苛化的,法官做出判决时需要求助于事物的本质,而使法律的适用更加符合实际。我们必须从现实出发,而不是从本本出发,不是简单地从抽象的条文出发。”[31]不过笔者却认为,“已经”形成的市场格局或市场秩序,应严格以商标的“申请日”为界,而非以商标纠纷“发生日”为界,否则就如一些学者所担心的那样,“‘市场格局论’将为恶意的商标注册和使用开启方便和纵容之门”,因“在后使用者明知在先注册商标的存在却仍通过大量使用而形成大规模的市场”进而形成商标的合法化,“《商标法》规定的‘诚实信用原则’将成为一纸空文。”[32]

但也正如上述该种“或能进一步合法化”的实际或争议,也使得在后注册商标因使用而获得法律状态上的稳定成为可能。

2. “反向混淆”

“传统的正向混淆是指消费者错误地认为在后使用者的商品来自于在先使用者,或者与在先使用者有关。反向混淆恰恰相反,是指消费者购买了在先使用者的商品,却错误地认为该商品来自于在后使用者。也就是说,由于在后使用者大量的广告和促销活动,导致在先使用者在市场中的声誉被吞没。”[33]“反向混淆”最早被提出的场景就是美国1968年时在后商标使用人福特公司在明知西部汽车公司已在先注册并使用的情形下,仍然对“Mustang”商标的大肆地使用与宣传,但法院最终因福特公司不具有“假冒”西部汽车公司“Mustang”商标的意图并且相对的西部汽车公司不拥有“强势商标”进而认可了福特公司的使用,从而使得福特公司成功掠夺了“Mustang”商标。[34]之后真正接受“反向混淆”理论并认定该行为侵权是在美国1977年的“Bigfoot”商标案,该案中法院反对的正是这种已建立一定信誉、具备雄厚经济实力的企业通过大肆广告宣传而窃取商标的行为,认为这对中小企业而言极不公平。[35]

“反向混淆”理论的主要方面是论证“反向混淆”的可责性,该可责性的原因正是承认商标使用所形成的市场秩序是动态变化的甚至是在后使用可以湮灭在先商标,即本文笔者想解释的商标权可因使用而扩张,在后商标因使用而侵蚀、限缩乃至吞并在先商标的可能性。并且,如果是在后商标已得注册的前提下,结合之前所述“市场格局论”的观点,这种“反向混淆”似乎又具备了“正当性”。

3.通过第35类商标的扩张

当相应商品类别已存在他人注册商标时,若己方仍期望在销售该类别商品时使用与他人相同或近似的商标是否还有可能?根据目前司法实践来看,答案是肯定的——使用第35类包含“替他人推销”服务范围的注册商标。

我们所熟知的“無印良品”店品牌方——株式会社良品计画事实上在包含棉织品、织物、毛巾、毛巾被、浴巾、床上用品等商品范围的第二十四类上并无注册商标,“无印良品”在第二十四类上的商标由北京棉田纺织品有限公司(以下简称“棉田公司”)所有。但“無印良品”店内却又大量销售包含上述棉织品、织物等在内的商品。就此棉田公司曾将株式会社良品计画公司的全资子公司无印良品(上海)商业有限公司(以下简称“无印良品上海公司”)等诉至法院,但一审法院认为:无印良品上海公司在“無印良品”店内并非专门销售毛巾、被子等棉织品,而是销售日杂百货,因而在店招处使用“無印良品”商标不能被认定是在毛巾、被子等商品上的使用,而应当被认定为在销售日杂百货服务中的使用;提供的购物小票和包装袋也因不能仅与毛巾、被子等商品形成一一对应关系而属于提供日杂百货销售服务时使用商标。因而一审法院认定无印良品上海公司不构成对棉田公司商品商标的侵害,二审北京知识产权法院最终也维持了一审判决。[36]当然该案一审中一个有趣的现象是无印良品上海公司抗辩其是对第35类“無印良品”商标的使用,结果一审法院却以该商标不包括以自己名义进行销售的服务为由未予支持。但笔者认为这个理由其实难免牵强,毕竟严格意义上“無印良品”商标并不属于无印良品上海公司,而是无印良品上海公司自株式会社良品计画处受许可而来,一审法院也并未对无印良品上海公司在“無印良品”店内销售的商品来源给予认定。这种使用“無印良品”商标提供的销售服务究竟是替株式会社良品计画销售还是替无印良品上海公司自身销售在判断上难免有些微妙。而且也正像本文第二部分第4小节所叙述的那样,近来司法实践中已广泛认可这类销售服务的提供系对第35类商标的使用,那么在此未给出充分理由的前提下又突然地予以否定确实难谓合理。遗憾的是本案二审并未对此问题进行论述。

另外一个类似的案例是丹麦潘多拉公司以侵害其第十四类珠宝首饰类商品商标为由将深圳市潘多拉进出口有限公司、潘多拉(深圳)连锁发展有限公司(以下简称“深圳潘多拉公司”)等诉至法院。[37]该案中深圳潘多拉公司拥有第35类包含“替他人推销”服务“潘多拉”注册商标,并将该商标用于销售包含珠宝、眼镜、化妆品等商品,法院认为:深圳潘多拉公司等主打时尚产品集合店概念,服务领域涵盖化妆品、珠宝、眼镜等多种产品,其商店的装饰装潢风格和商品类别显著有别于丹麦潘多拉公司商店,以消费者一般注意力标准判断,不会对商品的来源产生混淆。零售商店与第35类商标的“替他人推销”构成同类服务。

笔者认为,之所以法院认可这种对第35类商标的使用形式,是因为提供销售服务与提供商品本身可指向不同主体,“如果对销售过程中商品商标的指示性使用不加限制,则可能危及相关服务商标的存在价值。……超出指示所销售商品来源所必要的范围,就具备了指示、识别服务来源的功能。”[38]因此,我们大致可以得出这样的结论:零售商店只要不仅仅销售某一单一类别商品(当然一个显而易见的前提是商品上不直接使用相应商标),则不构成对个别类别商品商标的侵权,而属于对第35类包含有“替他人推销”服务范围商标的使用。

四、对商标掠夺的进一步思考及建议

虽然上文中从商标注册与商标使用两方面对注册商标的掠夺进行了探讨,并且从某些角度得出了个别可行性的结论,但笔者仍想强调的是,探讨个别可能性事实上意味着更通常的情形(或者说更为合理的情形)是“掠夺”他人注册商标并不可行,也并不值得被推广。讨论这种相对不良的追求与实现其结果的可能性更大的意义在于促进弥补之前所发生的疏漏,或至少引起相关方对该等疏漏的警惕,以使商标的注册与使用更加符合我们对诚实信用价值的追求,使商标的功能能够更好地在经济活动中得以发挥并服务于市场。

但是,笔者认为在现阶段以及之后的一段较长时间内仍难以消除商标掠夺的可能性,其原因是我国商标法历史才不到40年的时间,期间还历经了四次修订,尤其较为接近的2013年的第三次修订对曾经的“混淆性近似”商标侵权判断标准作出了重大修改,距今还不到商标的一个有效存续周期10年的时间。在2001年商标法规定的相似性标准的基础上增加了混淆可能性标准,从而使得在我国商标法司法实践中原本内化于相似性标准的混淆可能性标准成为商标侵权判断标准的独立内容,但却并未明确规定相似性与混淆可能性之间的关系,[39]造成了直至今天商标局在审查申请注册商标相似性时仍以混淆可能性为前提。据笔者观察,商标局在最新适用的2016年12月版的《商标审查及审理标准》中在“商标近似的审查”部分,主要的修订仅仅是把2009年版的《商标审查标准》中的“……,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的,判定为近似商标”修订为了“……,易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的,判定为近似商标”,可见即便到了2013年商标法第三次修订后,商标局对商标近似的判断仍在强调“混淆性近似”,这不可避免的将产生“近似”商标被注册在相同或近似类别的问题。此外,即便抛开“混淆可能性”要件,商标标识的近似与商标类别的类似仍然是需要一定自由裁量的空间,再加之这种空间既存在于行政授权确权程序也存在于司法程序,这种空间也将在有限程度内导致商标掠夺的不时发生。第三,商标的使用更是一个历史动态的过程,太过“本本主义”的裁判也必然有悖公平、秩序价值,在追求实质正义的过程中对效率与公平的权衡,对部分形式正义的可能舍弃,都将可能在某种程度上容忍商标掠夺。最后,在当前国际与国内形势、社会经济发展需求错综复杂的形势下,司法政策也不可能始终如一,如使“市场格局论”成文化的三份司法政策文件就是为适应时代要求和反映时代特点而作出并引导着知识产权审判与法律适用、解释的方向。

因此,从更切实际的角度而言,笔者以为,虽然商标掠夺短期内不可能消除,但通过前文的分析,却有一些方向可以减少掠夺注册商标的可能性,在此提出以下四点建议:

1.不保护“毒树之果”,限制“权利滥用”

法律不应保护在非法基础上所形成的权利,应当得到《商标法》保护的是经营者通过诚信经营而累积的商业信誉及商品声誉,否则就是在纵容侵权者日益扩大的侵权规模。惟有不保护“毒树之果”,限制“权利滥用”,才能引导形成公平合理的市场秩序,才能识别出具备正当性基础的市场格局。笔者认为以下案例是对本不应获准注册的商标以及“市场格局论”极为良好的修正:

如在“平安好医生”行政纠纷案中,北京市高级人民法院就并未因平安公司通过互联网推广“平安好医生”商标已取得的极大商业上的成功和庞大的用户群体(超过3亿人的注册用户)而承认平安公司对“平安好医生”商标在注册上的合法性,而是认为:“我国采取商标注册制度,在后商业经营主体进行市场运营时负有适当的事前注意义务,特别是对具有密切关联行业他人在先商业标志的注册和使用情况应当进行相关查询,主动避让,避免商业市场投入的损失。在商标法框架下严格保护在先注册商标,特别是驰名商标的合法权益,促进商标注册和商标使用的良性互动,亦是建立法制化营商环境的重要保障。”[40]最终国家知识产权局根据好医生公司所引证的“好医生”注册商标对平安公司的“平安好医生”商标予以了无效宣告。[41]

另如在第82号指导案例“歌力思”商标侵权纠纷案中,最高人民法院就认为:“诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则……任何违背法律目的和精神,以损害他人正当权益为目的,恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用,其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。”

2.不当然承认“商标迁移”或“商誉迁移”

关于商标的延续,我国《商标法》除规定了注册商标的续展外,并未规定任何其他的可延续形式,因此不论是通过知名商标的添附亦或是注册与原注册商标标识有一定联系的新商标,均不应得到当然的承认或支持,仍应当单独的进行审查。

如在“福特野马”商标行政纠纷案中,一、二审法院均认为:不能仅因“福特”商标的知名度直接推定争议商标“福特野马”亦具有能够与引证商标相区分的显著性,否则,“福特”商标与任何标识组合都可以依照此种理由主张显著性,从而规避他人在先合法注册的商标专用权,这无疑会损害他人合法的商标权利。[42]

另如在“蜘蛛图形”商标行政再审案中,最高人民法院认为:“应当区分商誉的延续与商标的延续。市场主体在经营过程中积累的商誉,可以转移、延续,但是其市场经营行为并不因目的上的正当性而当然具有结果上的合法性。”[43]

3.开放“销售服务”商标类别注册

在我国目前的商标注册体制下,大多数销售服务经营者无法在“销售服务”上申请注册商标,即目前并未完全开放“销售服务”商标注册,而仅有个别将销售服务与具体商品种类或经营方式结合的可注册情形,如3509类“药品、医疗用品零售或批发服务”、3501类“通过电子手段展示商品和服务以便于电视购物和居家购物”等。其原因或许是担忧一旦放开普遍的“销售服务”注册,那么销售服务就将与所销售的商品商标专用权发生冲突。[44]然而根据目前司法实践来看,即便形式上不明确开放,但考虑到“销售服务”类别的不可或缺性,实质上“销售服务”也已被广泛划归在了“替他人推销”服务类别,因而事实上上述担忧是无可避免的,至少是无法在是否开放普遍的“销售服务”商标注册层面的选择中被回避。因此,对于销售服务,与其不开放这一商标类别的注册而需由实践推定,还不如完全放开并明确在商标注册类别中,限缩因此而产生的自由裁量权空间。否则,如继续维持现状,一方面还有少数法院认定“替他人推销”不包含“销售服务”,而致使提供销售服务的经营者处于无商标可依的不利局面;另一方面又由于其他法院认定“替他人推销”包含“销售服务”,而致使他人可通过在第35类“替他人推销”类别的注册相对隐蔽地侵蚀商品商标权利人的商标权,只会带来更多纠纷,甚至同案不同判。

4.明确商标注册时对近似性的审查不应考虑混淆可能性

2013年商标法进行的第三次修正,重大修改之一就是第57条第2项对商标侵权的判断要件加以了补充,具体而言,在认定相同或类似商品上近似商标侵权时补充了“混淆可能性”要件。即在2013年商标法以后,采用的是以商标相似性为基础,以混淆可能性为限定条件的商标侵权判断标准。至此,就不应再适用2002年《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条第2款及第11条所规定的商标近似或商品、服务类似需以混淆可能性为前提这种使混淆可能性内化于相似性的商标侵权判断标准(混淆性近似)。否则,2013年商标法第57条第2项就将变成一种循环论证,即既然容易导致混淆的方才构成近似商标,那么近似的商标也必然是容易导致混淆的,这显而易见是不符合修法本意的。

因此,商标局在对申请注册商标进行审查时,就不应再坚持“混淆性近似”的判断逻辑,严格适用2013年以后商标法,完全摒弃在商标注册阶段通过“不容易导致混淆”的主观判断进而认定的商标不构成近似的逻辑。否则未来就仍有可能出现“好医生”与“平安好医生”、“野马”与“福特野马”这种近似商标的冲突,而为纠正这种错误后续又需投入大量司法资源,并且对市场来说亦不见得是件好事,毕竟相关权利人基于合法获准注册商标而展开的相当数量的商业资源的投入最终可能会被浪费,消费者还极有可能会被混淆。

注释:

[11] WIPO MAGAZINE:IP and Business:Trademark Coexistence ( November 2006 ) https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html

[12] 同11

[13] 本文并不讨论2019年修订后《商标法》第四十四条规定的情形,即讨论将仅涉及第四十五条规定的情形

[14] (2018)商标异字第10522号、(2018)商标异字第16255号、(2018)商标异字第23614号、(2018)商标异字第23617号

[15] (2019)第66607、66608号商标无效宣告请求裁定

[16] (2016)第39573号商标无效宣告请求裁定

[17] 当然,过于复杂的文字、图形、数字、字母或上述要素的组合是属于《商标法》第十一条第(三)项规定的其他缺乏显著特征的情形,本文所讨论的相对复杂的图形是还没有达到这种情形

[18] (2016)第90166号商标无效宣告请求裁定

[19] 《“马球骑手”商标属于谁?北知开庭审理拉夫劳伦商标无效纠纷案件》http://www.iprdaily.cn/article1_19991_20180930.html

[20] 国家工商管理总局商标局在该批复中指出:商场、超市属于销售商品的企业,其主要活动是批发、零售。《商标注册用商品和服务国际分类》第35类的注释明确说明,该类别服务的主要目的在于“对商业企业的经营或管理进行帮助”,或者“对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助”,且“尤其不包括:其主要职能是销售商品的企业,即商业企业的活动”。因此,《商标注册用商品和服务国际分类》第35类的服务项目不包括“商品的批发、零售”,商场、超市的服务不属于该类的内容。该类“推销(替他人)”服务的内容是:为他人销售商品(服务)提供建议、策划、宣传、咨询等服务。

[21] 倪朱亮:《商标共存制度研究》,西南政法大学,博士学位论文(2016),第57页

[22] 最高人民法院印发《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》的通知(法发〔2010〕12号)第1条

[23] 最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(法发〔2009〕23号)第9条

[24] 最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(法发〔2009〕23号)第7条

[25] 《中华人民共和国商标法》第六十四条

[26] 张伟君、张韬略:《“市场格局论”之辨析(上)》,电子知识产权2017年第1-2期

[27] 北京知识产权法院(2017)京73行初1651号《行政判决书》

[28] 广东省深圳市福田区人民法院(2018)粤0304民初31009号《民事判决书》

[29] 最高人民法院(2009)民三终字第3号《民事判决书》

[30] 王迁:《知识产权法教程》(第六版),中国人民大学出版社,代序第2页

[31] 孔祥俊:《商标法适用的基本问题》,中国法制出版社,2012年底1版,第115页

[32] 同注释26,第126页

[33] McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fourth Edition, Chapter23:10. Westlaw. © 2012 Thomson Reuters.

[34] Westward Coach Manufacturing Co, Inc.v. Ford Motor Co. 388 F. 2d 627( 7th Cir. ), cert. denied, 392 U. S. 927 (1968) .

[35] Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co. , 408F. Supp. 1219, 189 U. S. P. Q. 17 ( D. Colo. 1976).

[36] 北京知识产权法院(2020)京73民终1601号《民事判决书》

[37] 广东省深圳市福田区人民法院(2018)粤0304民初37598号《民事判决书》

[38] 上海市高级人民法院(2014)沪高民三(知)终字第104号《民事判决书》

[39] 王太平:《商标侵权的判断标准:相似性与混淆可能性之关系》,法学研究,2014年第6期,第163页

[40] 北京市高级人民法院(2020)京行终429、544号《行政判决书》

[41] 国家知识产权局关于第17554836、17554844号“平安好医生及图”商标《无效宣告请求裁定书》

[42] 北京市高级人民法院(2018)京行终4897号《行政判决书》

[43] 最高人民法院(2017)最高法行申3297号《行政裁定书》

[44] 浙江省温州市中级人民法院(2004)温民三初字第106号《民事判决书》

合肥知识产权律师网

合肥知识产权律师网