作 者 | 熊文聪 中央民族大学法学院 副教授

来 源 | 知产力

摘要:“独创性”是著作权法中的一个核心概念,包含“独立完成”和“一定的创造性”两个要件。相比“独立完成”,“创造性”的判断非常模糊,司法裁量规则由“作品艺术价值”论、“作者心理意图”论、“创作过程工具”论替换为更加客观恰当的“细微/显著的差异”二分法,这有其哲学基础和科学依据,但该二分法并未提供精确统一的标准。为弥足这一不确定之不足,法经济学视角可以提供更为准确的分析路径,实现维系公平竞争,促进社会福利最大化的治理目标。正在修改的《著作权法》应删除对“美术作品”、“建筑作品”含义阐释中“有审美意义”这一语词限定,并将计算机字体作为一种作品类型纳入新法,从而满足产业发展需求,并通过合理恰当地解释“独创性”内涵以提供公平有效的激励。

一、引 言

可以说,独创性(originality)乃著作权法中最基本也最难以捉摸的概念。独创性界定了作品的保护范围,没有独创性便不受保护,无论其产生过程有多少劳动投入。[1]中国现行《著作权法》中并没有给出“作品”概念的内涵,而只是在界定“改编权”[2]和“汇编作品”[3]时,两次出现了“独创性”一词,国务院2013年修订的《著作权法实施条例》第二条言明了“作品”概念的内涵与外延,即“著作权法所称作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果”,此表述被正在进行第三次修订的《著作权法》所采纳。[4]但遗憾的是,这些立法表述均没有给出“独创性”的具体构成要件和判定标准,这便导致相似案件的裁判结果却大相径庭的现象屡见不鲜。如在均涉及计算机字体是否受著作权保护的问题上,有的法院认为原告设计的字体与公有领域中长期使用的表达难以产生普通人能够识别的差异,因此不具有独创性;[5]有的法院又认为字体因关涉汉字的实用功能,且难以达到美术作品的审美高度,因此不受保护;[6]而有的法院却认为字体凝聚着设计者的智慧和创造性劳动,具有独特的艺术效果和审美意义,达到著作权法意义上的独创性要求。[7]对此,最高人民法院认为:“字体是否具有著作权法意义上的独创性,需要进行具体分析后尚能判定”,[8]显然采取了一种模糊处理的回避态度。

独创性概念源自司法判例,在1879年的Trade-Mark Cases案[9]中,美国联邦最高法院认为,宪法知识产权条款[10]中的“作品(writings)”须具有独创性才受保护。而在1884年的Burrow案[11]中,最高法院又将其中的“作者(author)”一词解释为“原始创作者(originator)”,并认为“作品须具有哪怕很少的创造性(creativity)。”之后,独创性演化出了两个原则,即“独立完成”和“一定的创造性”。“独立完成”意指:两个人虽各自创作了两个完全相同的作品(偶合作品),只要不是相互抄袭或复制公有领域的表达,皆可分别取得著作权。[12]而“一定的创造性”则源自前述Trade-Mark Cases案,联邦最高法院认为“作品”指一种基于人类“头脑的创造力(creative powers of the mind)”而生成的“智力劳动成果(the fruits of intellectual labor)”。[13]1991年,联邦最高法院首次在Feist案[14]中将这两个原则融为一体:“著作权意义上的独创性仅仅指作品是由作者独立创作并在其中注入了创造火花(creative spark),哪怕是很少的创造性(minimal degree of creativity)”。[15]不难看出,相对于“创造性”,“独立完成”要件更容易裁断,一般由被告举证证明存在一个作品原型,且原告抄袭了该原型。[16]而“创造性”却是一个神秘的、极不确定的概念。在诉讼中,最难的问题就是在创造性与非创造性之间划定一条界线。[17]一百多年来,法院都试图找到一个客观标准,但皆以失败告终。[18]本文主要借由法经济分析方法和路径,力求回答创造是什么,为什么保护创造和如何更好地激励创造这三个著作权法的基本命题,重点解读如何较为恰当地判定“独创性”,从而实现著作权法平衡各方利益,实现社会福利最大化之目标,并求教于大方。

二、差异:创造的事实前提

美国知名著作权法学者尼莫教授提到了国会当初为何不在著作权法使用“创造性”概念的本意:“这个词容易导致法院建立一个比现有裁决更高的标准,我们保留‘独创性’概念就是为了不使其包含美学价值(aesthetic value)、巧妙新奇(novelty)、别出心裁(ingenuity)等任何潜在寓意。”[19]其中,“美学价值”尤其值得玩味。在2012年的北京汉仪科印信息技术有限公司与青蛙王子(中国)日化有限公司、福建双飞日化有限公司、苏果超市有限公司侵害著作权纠纷案中,一、二审法院均认为只有具备较高的独特审美要求,明显区别于已有公知字体的计算机字库单字,才能获得著作权、保护。[20]无独有偶,美国法院也曾一度要求对作品的美学价值进行证明,并将此作为获得著作权保护的条件,但在Bleistein案中,联邦最高法院放弃了这一要求并判定广告画也受著作权保护,霍姆斯法官认为:“让仅受过法律训练的人员对绘画图片的艺术价值进行最终判定,是一件危险的事情,任何公众的品位都不应受到轻视。”[21]实际上,美学价值无非是创造性程度较高而已,即使摒弃这一标准,“创造性”概念仍然是一个模糊而弹性的概念,依然需要法官根据个案之情势加以裁量。颇具讽刺意味的是,虽然法院对“创造”概念着墨颇多,却很少定义“创造”。但既然法律上的许多概念源于对现实生活的提炼,我们就有必要回到第一性的事实层面来认识创造。

几个世纪以来,哲学、认知科学、心理学乃至精神病学等多个学科的研究者都试图定义和阐释“创造”。[22]20世纪此方面特别深入的研究当推美国学者阿瑞提的《创造的秘密》,其中对有关“创造”的心理学理论进行了详实的历史梳理与评价。例如,他提到约瑟夫·沃拉斯(1926)的观点,即认为创造过程包括四个阶段:准备、沉思、启迪和求证。[23]其他研究者在此基础上加以发展,但阿瑞提相信,对于理解创造过程,源自弗洛伊德框架的精神分析理论是比心理“阶段”理论更有效的工具。弗洛伊德着手研究创造力是为了再一次证明无意识过程特别是无意识动机的重要性。“未满足的愿望是幻想背后的驱力;每一种幻想都包含着一种愿望的满足和对一种不满意的现实的改造。”[24]荣格也对创造力的研究做出了显著贡献,他认为“作品以它自己的方式展现出来,他(作者)想增添给它的内容遭到了拒绝,作者不希望接受的内容则被强加给了他。”[25]阿瑞提在此基础上指出,创造是一个无意识的集合,很难从作者的创作意图与心理过程去揭示创造的秘密。巧的是,弗兰克法官在美国著作权法广为引用的经典判例——1954年的Alfred案[26]中也强调,但凡一个作者“无意识偶拾了一个差异,他便可将此差异视为己有,并主张著作权保护。”[27]所谓的“创造性”就是“distinguishable variation(显著差异)”。[28]

“细微/显著差异(trivial/distinguishable variation)”二分法为法官提供了相对客观的分析路径。[29]所谓细微的差异,如同Feist案所创立的,就是极其常规的、难以识别的差异,而不问作者的创作意图。“以这样一个更加客观的视角来评价作者的贡献比探知作者在进行创作时的动机、意图及心理状态更为切实可行。”[30]金斯伯格教授也认为:“探问作者在创作时的主观意图与判断作品的可版权性无关。”[31] 尼莫教授则认为:“并不是任何差异都能满足创造性要件,但如果某人以任何有意义的方式使其演绎作品明显区别于既有作品,这一差异就已足够。”[32]法官必须自问:“与现有表达相比,作者改变了什么?”例如,在蒙娜丽莎浓密的头发上添加一缕青丝就被视为是不可识别的微小差异。实际上,有很多法院都使用了“细微差异(trivial variation)”,“实质性差异(substantial variation)”,“有意义的差异(significant variation)”。

差异暗含了对比,暗含了情境化,正如心理学家Mihaly Csikszentmihalyi博士所言:“判断一个事物是否具有创造性,仅盯着它看是不可能的。没有历史背景,也就缺少了评判的参照物。”[33]判断是否存在差异以及差异之程度,为判断创造性提供了相对客观的准则。换言之,差异是划定不同智力创造成果界线的事实依据,也是知识产权仿照物权得以建立的根基。但应当承认,在语义上,差异并不等于创造。两件作品之间是否存在差异,只需作客观的事实判断;但一件作品是否比另一件作品更具“创造性”,则取决于评价者的主观态度,即只有当差异在一定程度上或在某方面满足了其需求,评价者才会认为它具有创造性。例如在Burrow案中,美国联邦最高法院Miller大法官在阐释“创造性”时指出,原告在相机前摆放拍摄对象、精心挑选服装及营造灯光背景,使得照片看上去“有用、新鲜、和谐、独特和优雅”。[34]而在Alfred案中,被告主张原告将早期绘画大师所作油画制成金属雕版并不受著作权法保护,因为这些雕版只是对已进入公有领域的早期作品的复制。但法院没有采纳被告的看法,而是接受了原告的主张,即认为金属雕版并非原作油画的复制,而是已做些许改动的新作品。该判决一出,极大地满足了商人投资文化市场的需求。[35]弗兰克法官强调,作者的创作意图并不是评判“独创性”的要件,哪怕原告与早期大师作品所呈现的差异是无心插柳之偶得,也受著作权保护。[36]波斯纳指出,一件原创的作品仅仅是一件与现存作品有足够大的差异、不会引起混淆的作品。[37]差异要“足够大”到什么程度才构成原创?法律并未给出统一的标准。现代商业社会把有形产品和智识产品都打上了个性的烙印,这主要是由于经济的原因,而与文化的高下无关。[38]

三、判断“独创性”的经济学路径

从经济学角度观之,独创性概念中的“独立完成”要件是比较容易理解的:如果某人只是复制他人的作品而没有进行独立创作,则赋予这一复制品著作权不但无法激励其他人进行创作,反而助长了抄袭和剽窃行为。相反,“创造性”要件在判断上要复杂得多,法官得考虑赋予某一作品著作权,其收益是否大于著作权的交易成本和执行成本。在Magic案[39]中,法官否定了原告Magic Marketing公司设计的信封具有创造性。在此信封上,原告用黑色粗线勾勒出了“GIFT CHECK”、“TELEGRAM”和“PRIORITY MESSAGE”等白色字体。显然,这一设计是独立完成的,但是否满足创造性要件却应从四个方面分析:第一,这些字体本身价值不高,很少有人愿意为此买单。第二,不论其市场价值如何,制作这些字体的投入成本(时间、脑力、物力)也是很低的。制作成本越低,抄袭和剽窃就越不可能打击制作的积极性,所要保护的收益也就越小。不仅如此,这些字体越容易制作,人们就越没有动力去复制它们。不难想象,复制这些字体也有一定成本,如搜寻成本和评估成本,当独立完成的成本降到很低时,竞争者显然更愿意自己去制作这些字体,而不是复制或抄袭他人。[40]第三,这些字体很可能是由多人各自独立设计完成的。偶合作品的发生频率越高,著作权所要保护的收益也就越低,保护成本反而越高。这是因为,即使受著作权保护,这些偶合作品的作者们也难以将所有经济价值内部化,他们必须分享收益。创作动力也随之减少,因为这些作者很容易陷入侵权诉讼。尽管作品偶合属于侵犯著作权的一项抗辩事由,但裁判者通常还是会基于作品相似而推定侵权,想赢得诉讼的几率比较低。[41]与此同时,偶合作品也增加了交易成本。如果作品的创造性很高,不容易发生偶合,那识别作者与之签署许可协议就很容易。相反,偶合作品有很多作者,为了避免侵权,使用者就必须花费大量时间和精力来搜寻和确认他所使用的作品之真正来源或与每一位作者都签订许可协议。不仅如此,如果某作品很容易偶合,著作权执法成本也会很高,因为侵权案件中的裁判者要在排除被告自己独立创作以及原告实际是抄袭自第三人的可能性方面花费大量时间和精力。第四,考虑这些设计本身的性质:很难分辨Magic Marketing公司在原先的字体上添加了什么。对此过度保护不仅助长了复制和剽窃行为,而且还抬高了著作权的交易成本和执法成本,因为使用人和法官必须识别这些字体间的细微差异,从而判断其真实来源。

可见,经济分析路径有助于我们理解“独创性”(特别是“创造性”)概念的内涵与功能。但不幸的是,司法案例中“创造性”的判定标准却非常混乱,因为法官过多地考虑了创造的心理学本质,却忽视了这一要件在平衡著作权保护成本与收益之间所扮演的经济角色。 2011年,中国著作权法学界探讨的一个热点问题即计算机软件字库中的特定字体是否受著作权保护。[42]有学者指出,“中文字体的设计过程既有传统的在纸张上设计与草绘的过程,也有利用计算机设计的过程,即所谓的点阵式设计或者弧线式设计等。但是我们可以看到,根据《伯尔尼公约》第2条l的规定,在判断是否受著作权法保护的问题上,创作的过程或者创作工具的使用并不是应该考虑的因素,而对这些因素的考虑实际上是增加了保护的门槛或者难度,这是违反国际公约的。”[43]实际上,早在照片可否受著作权保护问题上,这一争议就突显出来。美国法官曾倾向于运用一套公式来判断照片的创造性:“摄影师对背景、灯光、拍摄对象的摆放角度、快门速度乃至相机和胶卷等的选择,激发了其预想的表达”[44]甚至一些学者也持相同观点,如尼莫教授认为:“摄影师仅需证明其在拍摄对象、角度、光线及时间上进行了选择,一幅照片便具备了著作权法意义上的创造性。”[45]相反,Laddie等人却持不同看法:判断创造性的关键并不是“滤光器或先进技术的选择”,[46]而是视觉影像呈现的“最终效果”。[47]而在2000年的Ets-Hokin案[48]中,美国联邦第九巡回法院的陪审团采纳了相近的表述:“今天的法院仍然认为摄影师的决定——或者更准确地说,这些决定在照片中呈现的最终效果,才是值得著作权保护的。”[49]

相比而言,“显著差异”标准更加客观,它关注的是与现有表达相比,该作品是否具有实质性贡献。但在评判一个作品是否存在显著差异时,无疑也掺入了评价者的主观判断。在Batlin[50]、Key Publication[51]、Bellsouth[52]等诸多案件中,相近的事实却产生出截然相反的裁决结果,仅仅是因为法官们持有不同的意见。美国学者就此得出:关于创造性的判断与科学无关,因为没有绝对的标准(将来也不太可能有),也没有客观的方法。这一判断几乎完全是主观的,一种差异在某人看来是“微小的”,而在他人看来却可能是“实质的”;某人看来的“创造性安排”在他人看来却可能只是陈辞滥调。[53]实际上,“显著差异”标准也仅仅是考量了前述经济分析路径的第四个因素,而没有直接考量前三个因素。有学者就此提出了一个修正方案,即“值得复制”标准。[54]与其说它是判断“创造性”的一个标准,不如说它是证明创造性的证据要件。已经承认抄袭的被告不得再主张原告的作品缺乏创造性,因为复制和抄袭本身就是证明该作品应当获得保护的有力证据。这一标准充分考量了该作品是否有市场价值的,是否需要花费较多的生产创作成本等经济因素,因为不满足这些条件的表达也就不值得复制和抄袭。

综上所言,一个作品是否具有创造性,应当满足四个要件:一,该作品市场价值较高,有人愿意为此付费;二,创作这些作品有一定的投入成本,包括时间、脑力和财力;三,作品的偶合概率小,著作权交易成本和执法成本低;四,与现有表达相比,该作品具有显著的差异。由此观之,著作权法为什么只保护具有独创性的作品,原因并不在于作品的审美价值或作者的心理意图,而是为了平衡作品竞争市场的成本收益,抑制抄袭鼓励创新,实现社会福利的最大化,而经济学的分析路径恰能最好地回归和实现著作权法的这一宗旨。

四、法条解读与规则适用

在中国诸多“计算机字体著作权”案件中,法院面临且要回答的首要问题是:计算机字体是否构成著作权法意义上的作品?如果构成作品,又属于哪一类作品?在这类案件中,原告多数主张计算机字体构成《著作权法》中的美术作品。然而,我国现行《著作权法》第三条虽然将“美术作品”明确列举在作品法定类型之内,却没有给出“美术作品”的具体含义。国务院颁布的《著作权法实施条例》第四条规定:“(八)美术作品,是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品”。此表述的关键词即“有审美意义”。前述案件中,有的法院正是认定计算机字体没有达到美术作品的审美高度而否定其可受著作权保护,[55]而有的法院恰恰又是认定计算机字体具有独特的审美意义而达到著作权保护要求。[56]这些案件虽裁判结果南辕北辙,实则殊途同归——法院均把是否具有“审美意义”作为评判美术作品受著作权保护的规范性要件。然而,不难发现,《著作权法实施条例》第四条在对《著作权法》第三条中的作品类型进行解释时,除了“美术作品”和“建筑作品”包含了“审美意义”外,其他作品类型均未包含“审美意义”字眼。这是立法者刻意为之还是无意疏忽,我们不得而知。从体系解释的方法论视角观之,“审美意义”是规范性的构成要件抑或一般性的事实描述便值得深入思考。正如前文所言,《著作权法实施条例》第二条对著作权法中的“作品”概念,给出了明确的界定——指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。该条是对著作权法“作品”概念统一普适的界定,其地位显然高于第四条对特定作品类型含义的解释。因此,“审美意义”只能解读为是对第二条“独创性”概念的进一步说明和阐释,而不能解读为立法者在“独创性”要件外,给“美术作品”和“建筑作品”额外附加了另一个“审美意义”要件。这一点,也完全可以从前述“独创性”概念发源地之一的美国及其相关判例得到印证。

然而,正如前文所言,美国法院和著作权法理论界早已摒弃了“作品具有审美价值是达至独创性要求进而受著作权保护之必然前提”的观念和做法。也许有人仍会质疑:纵然“审美意义”不是独立于“独创性”的额外要件,但能否认为这是立法者在有意抬高“美术作品”、“建筑作品”独创性要件的评判标准呢?答案同样是否定的,原因在于:其一,如果“美术作品”、“建筑作品”需要将其独创性标准提升至“审美高度”,那为什么同样主要用于艺术欣赏和审美评论的摄影、电影、音乐、戏剧、曲艺、舞蹈及杂技作品,立法者没有一视同仁地对待呢?如果不一视同仁,其正当性理由又何在呢?其二,一个已经被其他著作权法先行国家抛弃的观念和做法,为什么中国要借鉴并保留呢?其三,是否具有“审美意义”本身就是极其主观和不确定的,故难以胜任评判标准之重任,这也就是为什么前述不同的中国法院面对计算机字体类似案情时,同样依照“审美意义”要件却得出截然相反的结论之根源。如果一个称谓已丧失作为评判标准的客观性、稳定性和普适性,而沦为法官在做出价值权衡后说服当事人和公众的修辞工具,它便不太可能是一个发挥规范和限定作用的法律概念。[57]事实上,《著作权法实施条例》第四条在对特定作品类型内涵进行解释时,使用的绝大多数是一般性的事实描述用语,如“按照一定比例制成的”、“带词或者不带词的”、“以文字形式表现的”、“以说唱为主要形式表演的”等等。这些用语只是帮助读者了解作品的客观表现形态,而不是指引法官评判是否受著作权保护的规范标准。当然,不得不承认的是,立法的含混不清的确误导了司法,导致裁判的不统一甚至退步。事实上,其他国家《著作权法》虽同样列举作品类型,但在界定“绘画”、“图形”和“雕塑作品”时,并无“审美意义”类似表述(如美国);或明确规定“不考虑其艺术程度高低”(如英国);或干脆所有作品类型都不给予具体描述(如法国、日本)。[58]令人遗憾的是,中国立法者不仅没有注意到其中的问题,反而拟将属于行政法规的现行《著作权法实施条例》第四条照搬上升到《著作权法》高度,[59]类似司法判决估计依然不可避免。

在方正诉暴雪案中,诉争字库由方正兰亭字库V5.0版中的方正北魏楷体GBK、方正细黑- GBK、方正剪纸GBK,方正兰亭字库V3.0版中的方正隶变GBK,方正兰亭字库VI.0版中的方正隶变GB字体共5款字体组成。最高人民法院在二审中明确指出:“每款字体(字库)均使用相关特定的数字函数,描述常用的5000余汉字字体轮廓外形,并用相应的控制指令及对相关字体字型进行相应的精细调整,因此每款字体(字库)均由上述指令及相关数据构成,并非由线条、色彩或其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品,因此其不属于著作权法意义上的美术作品。”实际上,法院将“创作过程”与“创作结果”混为一谈。字体的创作过程是由软件编程人员(字型设计师)将原初人工创作的书法选择取舍和精细调整后,转化为计算机能够读取的语言(指令及其相关数字函数)加以编码、运行和输出。[60]最终呈现在用户电脑屏幕上的字体显然是由线条、色彩等方式构成的平面造型。就构成要素而言,电脑屏幕上的字体与写在宣纸上的书法并无区别,唯一的区别仅在于字体是人利用计算机程序设计完成的,而书法则是由人运用毛笔、墨汁勾勒出来的——即创作过程、创作手段、创作工具的不同。而正如前文所引证的摄影作品、雕版再现等司法判例和学术观点所强调的,判断创造性并不需要关注作者的创作意图或作品的创作过程,而只需关注该作品的最终形态与现有表达相比,是否存在“显著差异”。同样地,有中国学者受清代画家谢绾樵光屁股画桃启发,指出:“财产法只关注财产形态是否符合法律的要求,而不必追问财产的来源。因此,将‘独创性’表述为‘作品的表达有取舍余地’更为恰当,这种表述把关注的对象从过程转为结果,只要客观上作品的表达并非‘必然如此’,就具备独创性,无论作品通过何种方式得来。……换言之,谢绾樵的大桃是否为作品,难道取决于我们是否知晓其创作手法?如此一来,知识产权法就变成了劳动法,调整对象从财产结果变成了劳动过程。”[61]当然,笔者并不赞同关注创作过程、创作手法一概无用,正如前文所述,独创性由“独立完成”和“创造性”两个要件构成,而恰恰是在判断“独立完成”要件时,需要考察原告的创作过程和创作手段,以排除抄袭、剽窃之可能。但在判断“创造性”要件时,就只需要关注“创作结果”,而不问作者的创作意图、创作过程或创作手段,此时就需要引入经济学路径来对诉争作品与现有表达相比,是否存在“显著差异”加以细致考量。

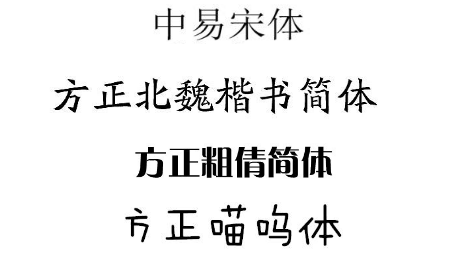

仍以前述几个典型的计算机字体著作权案为例,笔者在网上分别检索了中易宋体、方正北魏楷体、方正粗倩简体和方正喵呜体等几款计算机字体。如下图所示:

可以很直观地看出,中易宋体与我们计算机字库中常见的宋体或仿宋体几乎不存在任何差异。相反,方正粗倩简体、方正喵呜体与现有字体表达相比,差异是比较显著的,这些差异主要体现在线条粗细、比例位置、弯曲弧度等多个方面。不太容易判断的是方正北魏楷书简体,它看上去新颖别致,但又似曾相识。从庭审资料得知,方正北魏楷书简体等多款字体最初扫描临摹自诸如《兰亭序》等中国古代经典的书法字帖。如下图:

显而易见,这些字体并不是对现有表达的照搬照抄或简单复制,而是在临摹的基础上有所调整和演绎,选取并强调其中的某些特点,淡化或否弃另一些特点,使其更符合计算机程序识别和运行,更符合现代消费者和目标客户的需求。此时,我们需要借助前述经济分析的“四要件”测试法来考量其“创造性”高低。第一,被告未经原告许可,抄袭复制了原告的字体,可以作为证明该作品市场价值较高的有力证据;第二,从判决书事实认定部分可知,原告已经拿出了在创作这些字体时投入了一定成本(包括时间、脑力和财力)的充分证据;第三,虽然是临摹自古代书法字帖,但同一类别的字体设计空间依然很大。经网络检索可知,即使同为楷书,也存在方正北魏楷书、方正楷体、方正魏碑、方正行楷、汉仪劲楷、汉仪行楷、华康魏碑、华康楷体W5-A等多款字体。据不完全统计,目前我国汉字字体有421款,日本汉字字体则多达2973款。[62]借用计算机软件等现代科技手段,人们早已突破了方寸之间的固有束缚,展现了难以想象的聪明才智。由此可见,该字体创作的偶合概率并不大,识别不同字体并不非常困难,故著作权交易成本和执法成本不高;第四,如前所述,与现有表达相比,方正北魏楷书简体虽有几分神似,但仍然存在较显著的差异。当然,我们并不是主张所有计算机字体不加分析,统统纳入保护(如前述“中易宋体”案就是一个反证),而是提出一套更加科学合理的思路,以供司法裁判在个案中基于具体事实加以考量判断。最高人民法院在方正诉暴雪案中的错误就在于:第一,没有结合案件事实,对“独创性”概念及其要件做细致和有说服力的有效分析;第二,一味强调美术作品必须具有“审美意义”,误读了立法者只是将其作为“美术作品”一般性事实描述的真实用意,不当抬高了“创造性”的判断标准;第三,将创作过程与创作结果、字库软件与单个字体混为一谈,未能给出一个逻辑清晰、论证充分的推理结果。

五、结 论

不言而喻,著作权法乃至整个知识产权制度,都紧紧围绕“创造”这一主题展开——什么是创造?如何最好地激励创造?这不仅取决于事实分析与科学论证,更关涉人类的伦理取向与情感偏好,恰如研究者所言,创造性是一个固有的主观命题,深深根植于公共价值的土壤。[63]借由语言学、认知科学等知识与原理,可以揭示差异是创造的事实前提,也是知识产权效仿物权得以建立的客观根基。因此,从作品最终呈现的差异程度来判断其是否具有创造性,要比“艺术价值”说、“作者意图”说、“创作过程”说等更为恰当,而为了减少“显著差异”标准的不确定性,经济分析的四要件测试法可以更加公平地维系特定作品市场的竞争秩序,实现最优配置资源的法律治理目标,因而具有更强的说服力和优越性。正如学者所言,经济学为传统教义法学的缺失找到了更好的替代方案和解决问题的路径,可以为法学界的工具箱更新武器配备。[64]如果从制度重构的视角观之,其一,为避免“有审美意义”是对特定作品的一般性事实描述抑或是其受著作权保护的规范性要件的争议与分歧,笔者建议修改《著作权法》时,应删除对“美术作品”、“建筑作品”含义阐释中“有审美意义”这一语词限定,从而彻底消除混淆与误读,立法者甚至可以借鉴《英国版权法》之做法,明确规定在判断作品是否受著作权保护时,不考虑其艺术价值高低;其二,为激励相关产业发展,应将“计算机字体”作为法定作品类型之一,纳入《著作权法》之中;其三,将“独创性”作为判断所有作品类型受著作权保护的普适性的核心要件之一,相关司法解释可以将“独创性”拆分为“独立完成”和“一定的创造性”两个要件,并在判断“一定的创造性”要件时,引入前述四要素测试法这一经济分析路径。

注 释:

[1] William Patry, Copyright in Collection of Facts: A Reply, 6 Comm. & Law 11, 27 (1984).

[2] 《著作权法》第十条第一款第(十四)项。

[3] 《著作权法》第十四条。

[4] 参见2014年6月6日国务院法制办公室向全社会公开征求意见的《中华人民共和国著作权法(修订草案送审稿)》第五条,http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201406/20140600396188.shtml, 2015年3月7日最后访问。

[5] 参见北京中易中标电子信息技术有限公司等与微软公司侵害著作权纠纷上诉案,北京市高级人民法院民事判决书(2010)高民终字第772号。

[6] 参见北京北大方正电子有限公司诉广州宝洁有限公司侵犯著作权案,北京市海淀区人民法院民事判决书(2008)海民初字第27047号。

[7] 参见方正电子公司诉上海百味林实业有限公司侵害著作权纠纷案,南京市中级人民法院民事判决书。

[8] 参见北京北大方正电子有限公司诉暴雪娱乐股份有限公司等侵犯著作权纠纷案,最高人民法院民事判决书(2010)民三终字第6号。

[9] 100 U.S. 82 (1879).

[10] US CONST. art. I,§8, cl. 8

[11] Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony,11 U. S. 53.

[12] Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp., 81 F.2d 49, 54 (2d Cir. 1936).

[13] Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82, 94 (1879).

[14] Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Serv. Co., 499 U.S. 340, (1991)

[15] Id. at 345.

[16] Russ VerSteeg, Rethinking Originality, 34 Wm. & Mary L. Rev. 801, 877 (1993).

[17] See Mitzi S. Phalen, How Much Is Enough? The Search for a Standard of Creativity in Works of Authorship Under Section 102(a) of the Copyright Act of 1976, 68 Neb. L. Rev. 835, 837-38 (1989).

[18] See Phillip E. Page, The Works: Distinguishing Derivative Creations Under Copyright, 5 Cardozo Arts & Ent. L.J. 415, 419 (1986).

[19] Melville B. Nimmer & David Nimmer, Nimmer on Copyright, § 2.01[B], at 2-15 n. 31 (alterations in original).

[20] 参见南京市中级人民法院(2011)宁知民初字第59号民事判决书;江苏省高级人民法院(2012)苏知民终字第0161号民事判决书。

[21] Bleistein v. Donaldson Lithographing Co., 188 U.S. 239, 252 (1903)

[22] See generally Samuel E. Stumpe, Socrates to Sartre: A History of Philosophy (3d ed. 1982). Jacques Maritain, Creative Intuition in Art and Poetry (1953).

[23] [美]S·阿瑞提:《创造的秘密》,钱岗南译,辽宁人民出版社1987年版,第18页。

[24] 引文同上,第28页。

[25] 引文同上,第33页。

[26] Alfred Bell & Co. v. Catalda Fine Arts, Inc., 191 F.2d 99 (2d Cir.1951)

[27] Id. at 105

[28] Id. at 102

[29] Russ VerSteeg, Rethinking Originality, 34 Wm. & Mary L. Rev. 801, 881 (1993).

[30] Id. at 841.

[31] Jane C. Ginsburg, Creation and Commercial Value: Copyright Protection of Works of Information, 90 Colum.L.Rev. 1865 (1990)at 1876.

[32] Melville B. Nimmer & David Nimmer, Nimmer on Copyright, § 3.03.

[33] Mihaly Csikszentmihalyi, Society, Culture, and Person: A Systems View of Creativity, in Robert J. Sternberg ed., The Nature of Creativity (1988), at 325, 326.

[34] Burrow-Giles, 111 U.S. at 60-61.

[35] 参见黄海峰:《知识产权的话语与实践》,华中科技大学出版社2011年版,第64页。

[36] Alfred Bell, 191 F.2d at 105.

[37] [美]理查德·波斯纳:《论剽窃》,沈明译,北京大学出版社2010年版,第112页。

[38] 引文同上,第127页。

[39] Magic Marketing, Inc. v. Mailing Services of Pittsburgh, Inc. 634 F. Supp. 769 (W.D. Pa. 1986); cf. Toro Co. v. R & R Prods. Co., 787 F.2d 1208, 1216 (8th Cir. 1986)

[40] Michael Steven Green, copyrighting facts, 78 Ind. L.J. 919, 934 (2003).

[41] Glynn S. Lunney, Jr., Reexamining Copyright’s Incentives-Access Paradigm, 49 Vand. L. Rev. 483, 509-517 (1996)

[42] 相关案件参见:中易中标诉微软公司、微软中国侵犯计算机软件、美术及汇编作品著作权纠纷案[北京市第一中级人民法院(2007)一中民初字第5362号民事判决书];北大方正诉广州宝洁“飘柔”字体著作权纠纷案[北京市海淀区人民法院(2008)海民初字第27047号民事判决书]。

[43] 吴伟光:《中文字体的著作权保护问题研究》,载《清华法学》2011年第5期。

[44] Roger v. Koons, 960 F.2d 301, 307 (2d Cir. 1992). Marco v. Accent Publ’g Co., 969 F.2d 1547, 1551-52 (3d Cir. 1992)

[45] Melville B. Nimmer & David Nimmer, Nimmer on Copyright,§2.08[E].

[46] Hugh Laddie, Peter Prescott & Mary Vitoria, The Modern Law of Copyright and Design § 4.57 (2000)

[47] Id.

[48] Ets-Hokin v. Skyy Spirits, Inc., 225 F.3d 1068 (9th Cir. 2000).

[49] Id. at 1074-75.

[50] Batlin & Son, Inc. v. Snyder, 536 F.2d 486, 492 (1976)

[51] Key Publications, Inc. v. Chinatown Publ’g Enter., Inc., 945 F.2d 509 (2d Cir. 1991).

[52] Bellsouth Adver. & Publ’g Corp. v. Donnelley Info. Publ’g, Inc., 999 F.2d 1436 (11th Cir. 1993).

[53] Julia Reytblat, Is Originality in Copyright Law a “Question of Law” or a “Question of Fact?”: the Fact Solution, 17 Cardozo Arts & Ent. L.J. 181, 207 (1999).

[54] Michael Steven Green, copyrighting facts, 78 Ind. L.J. 919, 936 (2003).

[55] 参见北京北大方正电子有限公司诉广州宝洁有限公司侵犯著作权案,北京市海淀区人民法院民事判决书(2008)海民初字第27047号;北京北大方正电子有限公司诉暴雪娱乐股份有限公司等侵犯著作权纠纷案,最高人民法院民事判决书(2010)民三终字第6号。

[56] 参见方正电子公司诉上海百味林实业有限公司侵害著作权纠纷案,南京市中级人民法院民事判决书。

[57] 参见熊文聪:《被误读的“思想/表达二分法”——以法律修辞学为视角的考察》,载《现代法学》2012年第6期。

[58] 参见《十二国著作权法》,清华大学出版社2011年版。

[59] 参见2014年6月6日国务院法制办公室向全社会公开征求意见的《中华人民共和国著作权法(修订草案送审稿)》第五条,http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201406/20140600396188.shtml, 2015年3月7日最后访问。

[60] 详见此案判决书事实调查与认定部分。

[61] 李琛:《谢绾樵与独创性》,载《电子知识产权》2005年第8期。

[62] 人民网:《我们的字体还不够多,中文字库潜伏怎样的危机?》,http://culture.people.com.cn/GB/18059685.html,2015年3月8日最后访问。

[63] Julia Reytblat, Is Originality in Copyright Law a “Question of Law” or a “Question of Fact?”: the Fact Solution, 17 Cardozo Arts & Ent. L.J. 181, 181( 1999).

[64] 参见熊秉元:《论社科法学与教义法学之争》,载《华东政法大学学报》2014年第6期。

合肥知识产权律师网

合肥知识产权律师网